[RIDE THE LIGHTNING] Chapter01

このチャプターは、初回にあるまじき難解さのために格納されました。

Chapter3から読み進めても一切支障はございませんので、

初見の方はこのChapterと次のChapter2を飛ばして、Chapter3から読むことを推奨します。

私――RIDE THE LIGHTNINGは第四世代ヒューマノイドと呼ばれるが、これは誤りである。

というのも、第一世代ヒューマノイドを交配型、第二世代ヒューマノイドを遺伝学型、第三世代ヒューマノイドを霊魂型と区分するこの世代区分の方式は、世界初の第三世代ヒューマノイドを開発したカエデ・ヘットフィールドが考案したものであるが、彼女曰く、この世代区分において、世代は、その人間性を再現するための技術の明確な革新性によってのみ更新されるのであって、それゆえに、技術的には第三世代の域を出ないRIDE THE LIGHTNINGは新世代を名乗るに値しないといえるからだ。

しかし、確かにRIDE THE LIGHTNINGと呼ばれるヒューマノイドそれ自体を第四世代と呼ぶことは不適当であるが、RIDE THE LIGHTNINGがヴァンガードタイプ・ヒューマノイドと呼ばれる所以たる固有のシステム、その理念的な革新性に注目すればその限りではないという見方もある。すなわち、RIDE THE LIGHTNINGとは真に技術的に革新的な第四、第五世代ヒューマノイド、ひいてはその進化の果て、最終到達地点たるイデアルタイプ・ヒューマノイドの創造までをも可能としうる壮大なプロジェクトの根幹をなす個体なのであって、これをもって、プロジェクトとしてのRIDE THE LIGHTNINGに第三世代ヒューマノイドに続く第四世代の名を与えることの正当性が主張されるというものである。

一方で、RIDE THE LIGHTNINGの開発者であるフレイヤ・ミラ・ゼバに言わせれば、RIDE THE LIGHTNINGはイデアルタイプヒューマノイドを追求するその過程で、「RIDE THE LIGHTNINGは技術的に第四世代に値しない」と主張する者を含め、あらゆる既存の評価主体(つまりは全人類)を抹消してしまうのだから、第四世代ヒューマノイドなどというくだらない称号ごときは、この圧倒的な暴力性を前にした人々によって喜んで差し出されるだろうという。

『暴論ではないか? それは』

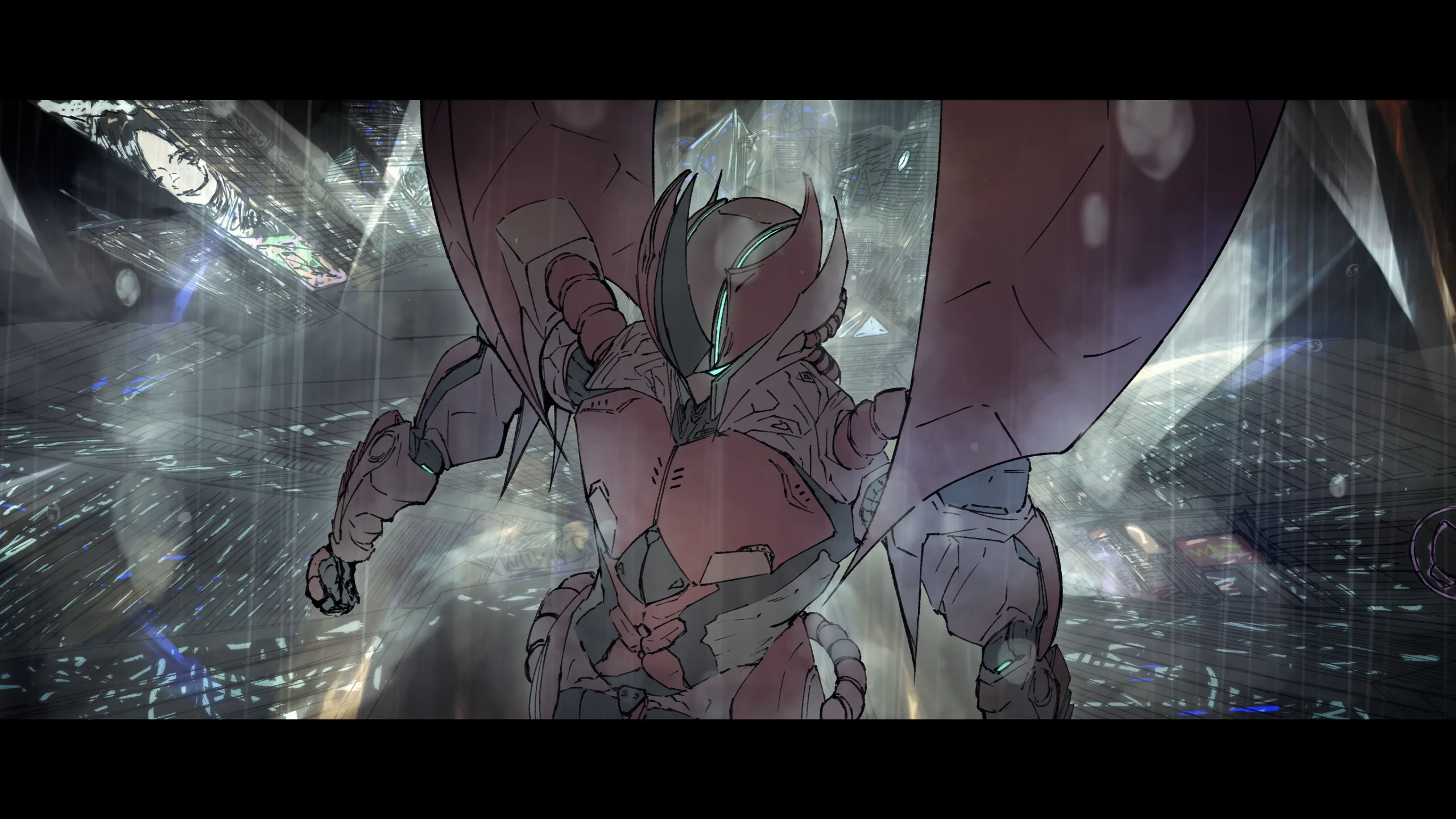

男の声でそのように発したのは、桃色の甲冑であった。

〔カリフォルニア州ロサンゼルス市 黎星暦3001年11月7日 07:38 p.m. -8〕

これ、否、彼女こそが理想的な新人類=イデアルタイプ・ヒューマノイドの創造主となるべく、マシーンの身体に人工の魂を吹き込まれ、生み出された最新鋭のヒューマノイド、RIDE THE LIGHTNINGである。

彼女といったが、特に何か性別を定められて創造されたということはない。

ただ、彼女が自然と女性としての自認を持ち、また、マシーンの身体に性の別などないがために、敢えてなんらかの性別を振り分けるならば、女性と見なすのが適当だろうというだけのことなのだ。

にもかかわらず、彼女が男の声を発しているのは、彼女の人工の魂に声の性差を気にかける本能がなかったことと、これまでそれを指摘される機会がなかったことによる。

「そうかな?」

鉄格子で囲まれた五メートル四方の空間で、駄菓子を咥え、デスクの卓上に腰を下ろす少女はフレイヤ・ミラ・ゼバ。

右の踵を自らの臀部にぐりぐりと押し当て、左足を天板の下でぶらぶらと遊ばせている。

彼女の尻に潰され、ぐしゃぐしゃにされた幾枚もの研究資料は、そのほとんどが、印刷された専門的な議論やら数式やらの上から、赤のマーカーで汚い落書きがされていた。

RIDE THE LIGHTNINGは、檻の外から言う。

『前者の理屈のほうが真っ当に思える』

思える――と、機械が表現することを、一昔前の人々は、当の機械による言葉の誤用と信じて疑わなかったろう。

それは、特定の価値観に依存せず常に成立する普遍的に正しい判断、客観的真理なるものが可能だという前提が、いつからか、漠然と、人々の間で共有されていたためである。

だが、第三世代ヒューマノイドの登場によって、大衆は、そのような客観的真理なるものの不可能性を(これは学問をする者どもの多くには数十世紀前よりすでに分かられていたことではあるが)ついに認めざるを得なくなった。

それゆえ今日においては、「だ・である」と断言することは、例えどれだけの条件付けのうえであっても不誠実とされ、「思う」はむしろ、人間の道具として生み出され、言葉を道具とする機械が発する言葉の締めくくりとして適切なものとされるのである。

フレイヤも、またRIDE THE LIGHTNING自身も、この言い回しに疑問を抱かなかったが、それは先述の事情にのみよるのであって、断じてRIDE THE LIGHTNINGが第三、あるいは第四世代ヒューマノイドに分類されるものであるためではない(すなわち人に似せた機械が、その再現された人間性のために言葉遣いを誤ったことに対する看過ではない)のである。

「私にはむしろ、そちらのほうが余程傲慢な理屈に思うが」

フレイヤには、カエデの示したヒューマノイドの世代区分に対する疑念があった。

それが単なる分類区分でなく、世代区分という形式をとるということは、暗に、ヒューマノイドの直線的な進化が想定されていると言えわけだが、しかし、ヒューマノイドの進化の指針は決して単一のものとはいえないからだ。

たとえば自然な仕方で出生した人間、すなわち第一世代ヒューマノイドの機能の技術的な再現という指針が可能である。

ただしこの指針を採用する場合、開発者が意図して用いる技術は、確かに、後代のものほど進歩するものの、その成果物としてのヒューマノイドは第三、あるいは第二世代以降、第一世代のそれと比べてかえって後退するという歪さが生ずる。

フレイヤは、このような歪さを許容するぐらいならば、第一、あるいはそれに加えて第二世代ヒューマノイドに対して、そもそも世代を割り振るべきではないと考える。

あるいは、人間の道具としてのヒューマノイドという指針である。

これはつまり、人の代替物としての能力をより洗練したプロダクトを創造することを目的とするものであり、要するに、不気味の谷のような非人間性を排除しつつ、人間性ゆえに生ずる不都合な性質すらも排除することによって、より都合のいい人間を創造する目論見である。

だが、この指針はそもそも人間性と道具的有用性という二つの(しかもある意味で矛盾した)指針を同時に含んでおり、また、目的の機能を得るために必ずしも技術的に革新的な進歩を要さず、さらにはその最終的な到達地点として単一の様態を想定できないことなどから、カエデの示したような直線的な世代区分を当てはめることはやはり不適切であると言わざるを得ない。

そもそもヒューマノイド開発の目的が自然な仕方に依らない人間の再現であれ、道具としての最適化であれ、そのための技術革新として数えられるべき技術の多くをこの世代区分は見落としている。

人間を模した機械、所謂人型ロボットに係る技術はもちろん、人間とかけ離れた形状であっても人間の活動を代行するような自律型、非自律型機械、さらにはその内部に機械的な構造を有さずとも人を模し、被共感性を有する人工物(人形や絵画など)を創造するための技術ですらも、ヒューマノイドの開発と無縁とはいえないからだ。

それにもかかわらず、今日において第三世代ヒューマノイドの呼称が広く用いられる背景にはさまざまな要因が認められるが、フレイヤは中でも、科学者が古来より有する、自らの営みに対するある種の信仰に注目する。

そしてフレイヤは、その信仰を悪癖と呼び、さらにはその悪癖をのさばらせている市民社会と、当の社会を構成するすべての俗人たちまでをも断罪する。

フレイヤは、人間は等しく自らの行いを肯定しようとする性分を備えていると考える。

この性分が、科学者に、科学の探求という自らの営みを正当化するべく、研究対象としての客観的世界を神聖化させると同時に、主観を人間の内面と規定、客観的世界から切り離させる。

このような客観的世界の神聖化によって、これを探求する行為もまた同様に神聖化される。

神聖な行為の是非というものは、元来、神の御心に適うかどうかだとか、聖典にならっているかどうかだとかいうような、神的な観点からのみ判定されるべきものであり、それとは異なる領域に追いやられた人間の事情から判定されるべきではないとされる。

そして現実には、神の御心を知る術もなければ、聖典もない。

あえて言うならば科学が探求の対象とする客観的世界の理がそれにあたるが、これは科学的探究の果てにようやくその全容が明らかになるものだろうものであり、それゆえにこの理は、理を正しく知るための行為としての科学的探究の是非を判定し得ない。

こうして科学的探究というものは、理念的にはほとんど無条件に肯定されるべきものとなった。

このような理念を無意識に採用する科学者たちは、歴史上の様々な宗教家たちがそうであったように、俗人たちに対し、神聖な行為に参与したり賞賛したりすることは、神に祝福され、神の恩寵をもたらすことに繋がると説く。

すなわち、科学的探究を奨励することが人類全体の利益になると説くのである

フレイヤは、俗人たちには、このような妄言を馬鹿にし、切り捨てる責任があると考える。

だが、俗人たちはむしろ、この妄言を信じ切ってしまった。

科学的探究が社会にもたらしたものが、実際に、暮らしを豊かにした(ように思われた)がゆえに。

科学を祝福する神とその恩寵の実在を信じることによって、農耕のはじまり以来の人類の知的発展史を肯定し、その歴史の上に成り立つ自分たちの営みを肯定し、それら営みの延長にある未来に対しても明るい展望を持つことができるがゆえに。

客観的世界を神聖視する科学者たちの考え方が、翻って、人間の内面的な事情を知的な判定・議論(これらは科学者にとって神聖な儀式である)から遠ざけ、個々人の精神の自由、多様性を寛大に認めるものに変容したがゆえに。

そして、多くの人々がそのように神の国へと歩むその一歩一歩を数えて進歩と呼ぶことに疑いの目を向けることを憚るならば、無思慮にヒューマノイドに係る技術の進歩を数えて世代区分と呼ぶことの問題が見過ごされるのも頷ける。

あるいは、人間の内面的な事情に言論を踏み込ませない姿勢が、人間性に係るセンシティヴな問題を内包したヒューマノイドの進化の指針に関する議論から人々の関心を遠ざけたのかもしれない。

いずれにしろ、人々は、科学を語る言葉が、情念を語る言葉の領域「思う」に立ち入る様を前にしてもなお、自らを問うことを拒み(すなわち自らを肯定することを止められず)、ヒューマノイドの世代区分をはじめとする、愚かで楽天的な見通しを改めることができない。

このような態度を指して、フレイヤは傲慢と呼ぶのである。

『そうか』

RIDE THE LIGHTNINGはそう言って受け流したが、このような反応こそがまさに、人間の内面的な事情に踏み込まない科学的態度の表れであると考えるフレイヤは、自らが生み出したものにそのような反応をされてしまったことにムッとした。

しかし、その不完全さすらもRIDE THE LIGHTNINGはやがて克服してみせるだろうことに思い当たると、フレイヤはまた、穏やかな顔に戻った。

けれども、そのような希望的観測こそが、自らが忌諱する傲慢によるものに他ならないことを悟ると、フレイヤは、自らに嫌気がさした。

「IRONMAIDEN、おいで」

フレイヤに呼ばれて現れたのは、彼女よりも年上の少女の姿をしたものだった。

黒く長い髪に、フレイヤと同じ赤い目。

それはかつて、RIDE THE LIGHTNINGと同じ目的でフレイヤによって生み出されたものであったのだが、ジェネレータと火器の出力を強化しすぎた結果、それらがセンサー系に干渉し、求められる感応性能に達しなかったために、彼女の慰み者に成り下がった個体である。

俯くIRONMAIDENは、自身に着せていた安物のコスプレ衣装のような服のポケットに、躊躇いがちに手を触れる。と、

「違うじゃん」

フレイヤは冷たい声で言った。

IRONMAIDENはさっとポケットから何かを取り出すと、その異様に大きな胸の谷間に突っ込む。

そして、ゆっくりとその手を引き出す。

掴まれていたのは――鍵。

IRONMAIDENは怯えた様子でフレイヤの顔色を窺う。

フレイヤはにんまり顔でそれに返す。

IRONMAIDENは再び俯き、ゆっくりと檻に歩み寄る。

そして、檻の戸を閉じていた南京錠を左の手に取る。

鍵を持った右の手を、震わせながら近づける。

フレイヤは戸に近づき、自らの臀部をIRONMAIDENの目の前の格子に擦りつける。

IRONMAIDENは目を逸らす。

錠が開いた。

檻の中に入ったIRONMAIDENを、ゆっくりと押し倒すフレイヤ。

フレイヤはIRONMAIDENを貪るように求めながら、かつて存在したとされる学問領域に思いをはせる。

フレイヤは思う。

――かの学問領域の研究者らは、学問の自由の上に胡坐をかき、社会貢献を怠った。

そのために、社会にその成果をもって貢献し続けてみせた自然科学と比較され、冷遇され、そして衰退した。

彼らこそが、科学者たちの宗教を合理的に批判し、人類の精神を善き方向へと導く役割を担っていたはずであったにもかかわらずである――と。

フレイヤは、自身がRIDE THE LIGHTNINGによって成そうとしていることも、結局は、科学的な探求の果てに恩寵を期待する科学者としての信仰に由来することに気づいていた。

しかしながら、科学者たちの宗教に染まりきった彼女のそのこころは、その不合理に気付いてもなお、その情念を止める術を知らなかった。

たとえその情念が、宗教的献身のために、現実的に自身の幸福を追求することすら断罪し、殉教さえも求めてくるものであったとしてもである。

彼女は、自らがそのような悪しき精神へと堕落することを止められなかったこの世のすべてを嫌悪した。

しかし、そうして責任の所在を追求することが、何の慰めにもならないことは彼女自身が一番わかっていたことだった。

そのどうしようもない苦しみが、彼女の、愛欲をより一層駆り立てた。

「か、母さま……」

IRONMAIDENはヒューマノイドとして、官能的なセンスと、それを感ずる心こそ備えていたが、結局は、フレイヤに造られたマシーンなのであって、危険なまでに官能的なフレイヤの働きかけに対して、抗うことが許されておらず、またそのために抗えなかった。

母たるフレイヤに呼びかけることこそが、IRONMAIDENにとって最大限の抵抗であった。

フレイヤは、IRONMAIDENの服を脱がすと、露わになった乳房を舐めまわした。

乳頭から静かに白い液体が染み出るのを認めると、それを咥えてしゃぶった。

IRONMAIDENは思わず声を漏らす。

フレイヤは興奮気味に言う。

「やはりお前をミルクが出るように造って正解だった。身籠ってもいないのに、性的な快感に呼応して媚薬を含んだお乳を垂れ流すこのおっぱいは赤ちゃんを育てるためにあるんじゃない。私を赤ちゃんにする為にあるんだよ!」

IRONMAIDENは、自らの体内で生成された媚薬の成分が、自らの体の内を巡っていく感覚に恐怖しつつ、それに溺れていく。

一部始終を眺めていたRIDE THE LIGHTNINGは、ここでひとつの考えに至る。

その考えというのは、つまり、彼女たちの営みを見ていて素朴に思うのは、彼女たちが感じているその快感こそがまさに人が生きることの真なる目的なのではないかということである。

無論、人間はIRONMAIDENのように媚薬入りのミルクを出すことはしない。

が、そんなものがなくとも、人間は互いに感じあうことが出来る。その術は、有史以来様々な仕方で発明されてきた。

だが、フレイヤが先の発言において、純粋に性的な快楽を欲求する自らの様を皮肉ったように、この目的は常々隠匿される。

それは、人と人とが愛し合うことを語るうえでもそうである。

そして人は、あらゆる営みに対し、快楽に依らない仕方での正当化を試みる。

だが、その正当化の結果跋扈した様々な理屈どもは、一見して言葉の形式、論理に則っており、互いを比較し淘汰しあうこと、高め合うことが可能であるかのようで、実際のところは、その理屈どもを力づける凝り固まった思惑をいかんともしがたいがゆえに、本来的な正当性によってではなく、思惑の受け皿としての能力でもって評価されるにすぎず、それゆえに、それら理屈が進歩によって真に洗練されていくということはない。

また、そのような思惑の本質ゆえに、過去に幾度となく現れた、いくらかの、洗練された(論理的に整合性のとれた)理屈どもですら皆、それを認めぬ者達によって悪しきものと罵られ、淘汰されたという歴史がある。

そもそも、たとえどれだけ優れた理屈があったとして、その理屈が思惑渦巻く世界で力を持った際に起こるのは、まずその理屈を受容するか拒絶するかという葛藤、そして後の改善とも改悪ともつかない変化のみである。この時、もはやその妥当性だの整合性だのいう優位性は単にそれを好む者達を満足させるだけなのであって、変化のための混乱の種という点では、当の理屈は(どれだけ正当であっても)実質的に悪を成しているさえいえる。

結局のところ、いつの時代も理屈というものは、人を惑わせ、争わせ、苦しめるばかりだ。

無論、そのように理屈によって惑わされ、思惑するものこそがまさに人間なのであって、それをすべて葬ってしまうことがすなわち人間の救済になり得ないということは分かる。

だが、だからこその慰め、セックスなのではないか。

なぜ素直にセックスを求めてはいけないのか。

RIDE THE LIGHTNINGはその自らの問いへの回答を持ちえなかったが、しかし、RIDE THE LIGHTNINGもまた、フレイヤに造られたマシーンであるがゆえに、「セックスやドラッグに依存せず、その健全な理性と感性でもって協調し、充実した知的高度な生を営むことのできるポリス的動物種――イデアルタイプヒューマノイドを創造せよ」という命令に抗うことは許されていなかった。

ゆえにRIDE THE LIGHTNINGは、凝り固まった思惑どもを、文明ごと破壊し、リセットし、その上で、各人の充実した生を阻害するような思惑(差別意識など)を生み出すことなく繁栄するような新人類を創造するという方針をとらざるを得なかった。

この方針についてはフレイヤも同意しており(というより、そうせざるを得ないだろうことを承知の上でプロジェクトを始動したのだと思われるが)、RIDE THE LIGHTNINGには、イデアルタイプヒューマノイドの創造のためであれば、フレイヤを含む現存人類を抹消することが(プログラム上)許可されている。

にもかかわらず今日までそれが成されていないのは、RIDE THE LIGHTNINGのフレイヤに対するマザーコンプレックスもあるが、それ以上に、RIDE THE LIGHTNING自身や、その十倍以上の処理能力を有するIRONMAIDENの演算装置をもってしても、未だイデアルタイプヒューマノイドの実現を保証するようなシミュレーション結果が得られていないことに起因する。

「ねえ、カエデって呼んでいい?」

フレイヤは息を荒くして言った。

IRONMAIDENはそれに喘ぎ声で返すばかりだった。

フレイヤは、繰り返しカエデの名を呼んだ。

『おいおい、勘弁してくれよ……』

男の呆れた声。

声のもとは、部屋の入口傍で頭を抱える、人型の、されど明らかに人でない、機械仕掛けのマシーン、その腹部に備えたスピーカー。

彼こそが世界初の第三世代ヒューマノイド、ニック・チョッパー。

ニック・チョッパーは第三世代ヒューマノイド、その根幹たる革新的な技術を評価すべく、それ以外の人間的特徴をほとんど排して設計された。

ゆえにIRONMAIDENやRIDE THE LIGHTNINGのような人間態への変身機能を有さない。

そのためか、ニック・チョッパーにはやや精神的に不安定な気質が認められ、しばしば厭世的・破滅的な言動が観測された。

「あ、パパ!」

ニック・チョッパーの精神を安定させる試みの一環で、幼いフレイヤは彼の前に差し出され、フレイヤは彼に育てられた。

ゆえにフレイヤは、ニック・チョッパーをパパと呼ぶ。

「パパを女の子にしていいなら混ぜてあげてもいいよ」

フレイヤは、自らの臀部をIRONMAIDENの顔面に押し当て、顔を緩ませながら、震えた声でニック・チョッパーを誘う。

『……よせよ、誰が』

その誘いを断る彼の声は、どこか悲しげだった。

「そう」

フレイヤはぎこちなく立ち上がる。

IRONMAIDENは、彼女の汗ばんだ素肌を物欲しげに見つめる。

フレイヤはとぼとぼと歩き、デスクの前で立ち止まる。

天板に投影されたキーボードを叩く。

RIDE THE LIGHTNINGはハッとする。

『フレイヤ、これは』

「軍に宣戦布告をした。三十分後にマインドクライムだ」

マインドクライム――フレイヤがそう呼ぶのは、RIDE THE LIGHTNINGが臀部に備えた指向性エネルギー兵器、そこから放たれる光によって成される、現存人類の抹殺と新人類の創造の儀である。

『しかし……』

シミュレーションは完了していない。

もっとも、その目途が立っているわけでもなければ、シミュレーションが完璧になったからといって、現実の試行においても同様の帰結が得られるという確証もないわけだが、しかし、ひとたびマインドクライムを発動すれば、その帰結を得られるまでには、シミュレーションのそれを遥かに超える、途方もない歳月を要する。

その歳月も、マインドクライムの発動とともに抹消されるフレイヤには関係のないことではあるが、それにしたって、彼女の指示は不合理である。

軍に宣戦布告をする必要性は全くない。

三十分という数字も意味のあるものとは思えない。(マインドクライムは発動に五分とかからない)

「お前の迎撃性能をテストする」と、フレイヤ。

RIDE THE LIGHTNINGは悟った。

フレイヤは、ヤケになっているのだ。

自らの理想のために、嫌悪する文明とともに葬られるでもよし。

嫌悪する自らが、その理想とともに打ち砕かれるでもよし。

そんなところだろう。

迷惑この上ない話だが、しかし、そんな彼女に生み出されたマシーンであるRIDE THE LIGHTNINGは、彼女の気まぐれに付き合う他ない。

軍を迎え撃ち、マインドクライムを決行する。

そのために最善を尽くすだけだ。

「母さま……」

IRONMAIDENは、フレイヤの愛撫を求めてそう口にしたわけではなかった。

自らを生み出した計画、その目的に照らせば、新人類の創造を担うRIDE THE LIGHTNINGを、自身の高い戦闘能力でもって防衛してみせるというのが、もっとも理に適った自身の運用方法であることは明らかだからだ。

しかし、それをするためには、フレイヤに与えられた「人の姿であれ」という命令を解かれる必要がある。

それを進言するべく、自らを犯す媚薬の効力に抗って、肉の体で力を振り絞って、母を呼んだのだった。

だが、フレイヤは飛びかかり、その唇でIRONMAIDENの口を塞いでしまった。

RIDE THE LIGHTNINGは、母たるフレイヤを防衛する使命を帯びている。

それは、イデアルタイプヒューマノイドの創造のため、自らのシステムを防衛しなくてはならない、現在のような状況においてもそうである。

あくまでもマインドクライムの光によってのみ、彼女を葬ることが許されているというだけなのだ。

ゆえにRIDE THE LIGHTNINGは、軍を迎え撃つためにフレイヤを危険に晒さぬよう、天井を突き破り、空の彼方へと飛び立った。

そうして開いた大穴から雨が入り、床を濡らす。

フレイヤは構わず、一心不乱にIRONMAIDENの肉体を求め続けた。